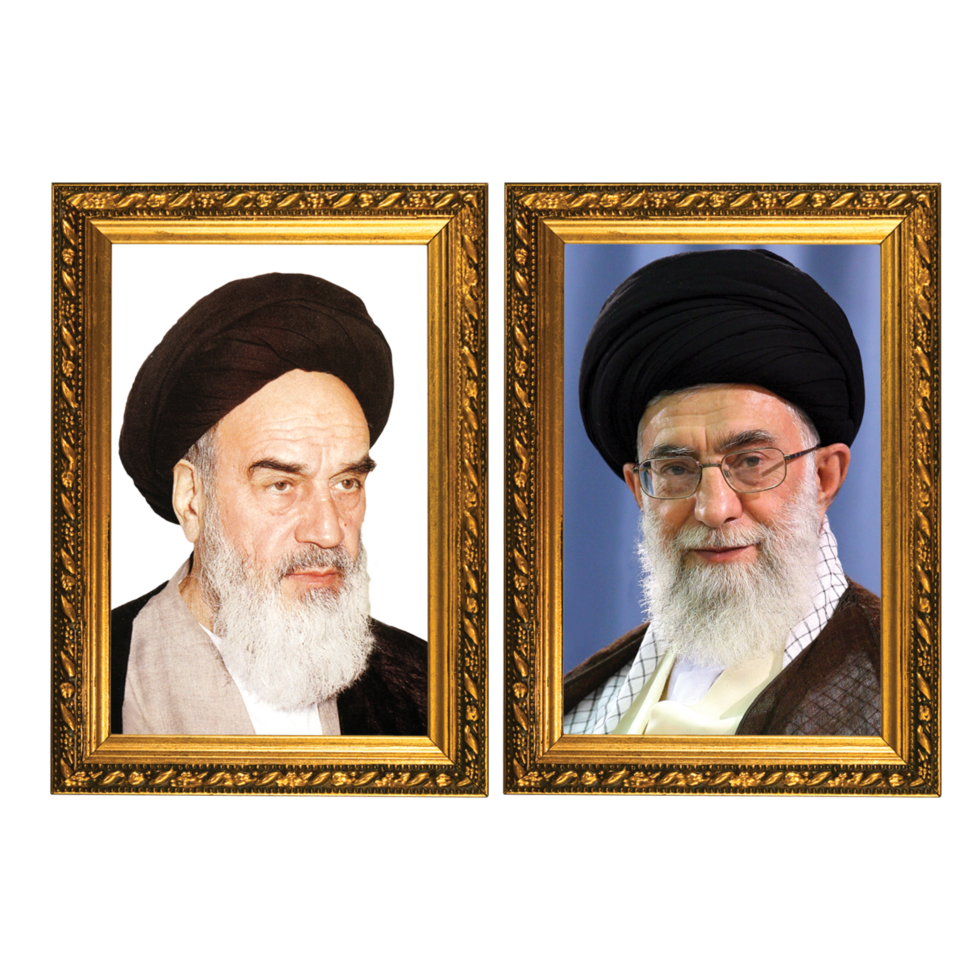

‘इस्लामी गणराज्य ईरान’ की स्थापना में इमाम ख़ुमैनी का योगदान

20वीं शताब्दी की सबसे क्रांतिकारी और ऐतिहासिक घटनाओं में से एक थी ईरान की इस्लामी क्रांति (1979)। यह क्रांति न केवल एक राजनीतिक बदलाव थी, बल्कि यह एक वैचारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण भी था। इस क्रांति के केंद्र में थे एक अलौकिक व्यक्तित्व, एक दृढ़ विचारधारा और एक अपराजेय नेतृत्व के प्रतीक, आयतुल्लाह सैय्यद रूहुल्लाह मूसवी ख़ुमैनी। इमाम ख़ुमैनी ने शिया इस्लामी विचारधारा को राजनीतिक ताक़त में बदलते हुए एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जिसने पूरी दुनिया के इस्लामी आंदोलनों को प्रभावित किया।

आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने ईरान में सिर्फ़ एक तख़्ता पलट नहीं किया, उन्होंने इस्लामी मूल्यों पर आधारित एक नई शासन प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें धर्म और राजनीति का संतुलन स्थापित किया गया। उनका योगदान केवल नेतृत्व तक सीमित नहीं था। वे विचारधारा, नैतिकता, संकल्प और अध्यात्म के प्रतीक थे। आज जब दुनिया साम्राज्यवादी ताक़तों के सामने झुक रही है, इमाम ख़ुमैनी की विरासत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो स्वतंत्रता, न्याय और धर्म की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं।

ईरान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

20वीं सदी के मध्य तक ईरान पर पेंहले काजार और फिर पहलवी वंश का शासन था। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन पश्चिमी ताक़तों, विशेषतः अमेरिका और ब्रिटेन, का समर्थक था। इस शासन में:

1- पश्चिमीकरण को बल मिला

2- भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी बढ़ी

3- धार्मिक स्वतंत्रता सीमित हुई

4- इस्लामी शिक्षाओं और परंपराओं को हाशिए पर डाला गया

इन कारणों से समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष व्याप्त हो गया, लेकिन जनता को एक मार्गदर्शक, एक नेता की आवश्यकता थी, यह भूमिका निभाई इमाम ख़ुमैनी ने।

इमाम ख़ुमैनी का प्रारंभिक जीवन और वैचारिक विकास

आयतुल्लाह ख़ुमैनी का जन्म 1902 में ईरान के ख़ुमैन नामक शहर में हुआ। वे एक धार्मिक परिवार से थे और शीघ्र ही इस्लामी शिक्षा में पारंगत हो गए। वे इस्फ़हान, अराक और अंततः क़ुम में पढ़ाई करते हुए शीया धार्मिक विचारधारा के एक महान विद्वान बने।

उनकी विचारधारा तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित थी:

1- विलायत-ए-फ़क़ीह (इस्लामी न्यायविद की सरकार)

2- अमेरिका और पश्चिमी वर्चस्व का विरोध

3- जनता की संप्रभुता और धार्मिक न्याय पर आधारित शासन

1953 में मोसद्दिक सरकार के पतन और शाह के सत्तासीन होने के बाद इमाम ख़ुमैनी ने खुले तौर पर पहलवी शासन का विरोध शुरू किया।

आंदोलन की शुरुआत और निर्वासन

1963 में आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने शाह के ‘श्वेत क्रांति’ (White Revolution) का विरोध किया क्योंकि यह इस्लामी मूल्यों के विरुद्ध था। उन्हें गिरफ़्तार किया गया जिससे देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए। इसी वर्ष 15 ख़ुरदाद (ईरानी महीना) आंदोलन हुआ, जिसमें सरकार ने निर्दयता से जनता पर गोलियाँ चलाईं। इमाम ख़ुमैनी को 1964 में निर्वासित कर दिया गया। पहले तुर्की, फिर इराक़ (नजफ़), और अंत में 1978 में फ़्रांस (पेरिस)। हालांकि निर्वासन में रहकर भी उन्होंने अपने विचारों को शिया धर्मशास्त्र, फ़िक़्ह, और क्रांतिकारी राजनीति के माध्यम से मज़बूती से फैलाया। उनके भाषण, किताबें, और पत्र देश में छिपकर पहुँचाए जाते रहे।

विलायत-ए-फ़क़ीह की थ्योरी

आयतुल्लाह ख़ुमैनी की क्रांति का सबसे मौलिक सिद्धांत था “विलायत-ए-फ़क़ीह” जिसका अर्थ है कि जब तक इमाम मेहदी (शिया समुदाय के बारहवें इमाम जो अभी भी जीवित हैं) पर्दे में हैं, तब तक एक योग्य फ़क़ीह (धार्मिक विद्वान) को शासन का अधिकार है।

इस सिद्धांत ने धार्मिक नेतृत्व को केवल मस्जिदों तक सीमित न रखकर राज्य के संचालन में लाया। यह अवधारणा शाह की निरंकुश सत्ता के विपरीत थी और जनता को एक इस्लामी, नैतिक और न्यायपूर्ण शासन की आशा देती थी। 1978 में ईरान में विरोध-प्रदर्शन चरम पर पहुँच गए। तब तक इमाम ख़ुमैनी पूरे देश के युवाओं, छात्रों, धार्मिक नेताओं, महिलाओं, मज़दूरों और व्यापारियों के लिए एक प्रतीक बन चुके थे।

हर शुक्रवार मस्जिदों में उनके संदेश पढ़े जाते थे। सड़कों पर “मार्गदर्शक केवल आयतुल्लाह ख़ुमैनी के नेतृत्व के नारे लगाते थे। वहां के छात्रों ने उनके नेतृत्व में शाह के शासन को चुनौती देना शुरू कर दिया। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गया और 1 फ़रवरी को आयतुल्लाह ख़ुमैनी 15 वर्षों के बाद तेहरान लौटे, जहाँ उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। मात्र 10 दिनों के भीतर 11 फ़रवरी को ईरान की इस्लामी क्रांति सफल हो गई।

क्रांति के बाद इस्लामी गणराज्य की स्थापना

क्रांति के तुरंत बाद 1 अप्रैल 1979 को जनमत-संग्रह के ज़रिए ईरान को एक “इस्लामी गणराज्य” घोषित किया गया। इमाम ख़ुमैनी देश के सर्वोच्च नेता बने और 1989 तक इस भूमिका में रहे। उन्होंने,नया संविधान लागू किया।

मज़हबी लोकतंत्र को स्थापित किया। फ़िलिस्तीन, लेबनान और अन्य मुसलमानों की मज़लूमियत का समर्थन किया।

अमेरिकी वर्चस्व का लगातार विरोध किया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और विरासत

इमाम ख़ुमैनी की क्रांति ने केवल ईरान ही नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम जगत को प्रभावित किया। उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य अंजाम दिए हैं, उसके कारण वह आज भी ईरान की जनता के दिलों में ज़िंदा हैं। उन्होंने “इस्लामी जागरूकता” की लहर फैलाई। फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध को नैतिक बल दियाम। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के गठन को प्रेरणा दी। इराक़ के तत्कालीन तानाशाह सद्दाम हुसैन द्वारा थोपे गए युद्ध (1980-88) के दौरान भी इमाम ने ईरान को मजबूती से खड़ा रखा। उनकी मृत्यु 3 जून 1989 को हुई लेकिन उनके विचार और क्रांति आज भी जीवित हैं।

इमाम ख़ुमैनी ने अमेरिका और इज़रायल के खिलाफ जो बयानात दिए, वे न सिर्फ़ राजनीतिक थे बल्कि गहरी वैचारिक और धार्मिक बुनियादों पर आधारित थे। उनके ये बयान पूरी दुनिया को जागरूक करने और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की एक पुकार थे। इमाम ख़ुमैनी ने 1979 की क्रांति के बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ पूरी इस्लामी दुनिया को चेताया कि, अमेरिका एक ताक़तवर मुल्क नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जो लालच, दमन और भ्रष्टाचार पर आधारित है।

इमाम ख़ुमैनी ने बार-बार कहा कि इज़रायल एक अवैध और अमानवीय शासन है जिसे पश्चिमी ताक़तों ने मुसलमानों के दिल “फ़िलिस्तीन” में ज़बरदस्ती घुसाया है। उन्होने रमज़ान के आख़िरी जुमा को “यौम अल-क़ुद्स” (क़ुद्स दिवस) घोषित किया और कहा:”हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वह इज़रायल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे और क़ुद्स की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करे।” यह ऐलान आज भी दुनिया भर में फ़िलिस्तीन के हक़ में एक प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है।

ईरान-इराक युद्ध में इमाम खुमैनी की रणनीतिक सफलता

1980 से 1988 तक चला ईरान-इराक युद्ध बीसवीं सदी का एक अत्यंत जटिल, विनाशकारी और निर्णायक संघर्ष था, जो केवल दो राष्ट्रों के बीच सीमाओं का विवाद नहीं था, बल्कि विचारधाराओं, राजनीति, धर्म और क्रांति के बीच टकराव भी था। इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका और अरब देशों द्वारा समर्थित इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था, तो दूसरी तरफ थी ईरान की नवगठित इस्लामी क्रांति की सरकार, जिसके नेतृत्व कर रहे थे अयातुल्लाह इमाम ख़ुमैनी।

सद्दाम का आक्रमण और इमाम ख़ुमैनी का जवाब

इराक़ ने 22 सितंबर 1980 को ईरान पर आक्रमण किया। सद्दाम हुसैन की योजना थी कि वह ईरान में हालिया हुई इस्लामी क्रांति का लाभ उठाकर कमजोर सरकार को गिरा देगा और ख़ोज़िस्तान पर क़ब्ज़ा करके क्षेत्रीय शक्ति बन जाएगा। यह हमला अमेरिका, खाड़ी देशों और इज़रायल के आशीर्वाद से हुआ था। इमाम ख़ुमैनी ने इस आक्रमण को केवल भू-राजनीतिक नहीं, बल्कि एक धार्मिक और क्रांतिकारी चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने इसे “इस्लामी क्रांति को कुचलने की साम्राज्यवादी साजिश” क़रार दिया और सम्पूर्ण राष्ट्र को प्रतिरोध के लिए प्रेरित किया।

इमाम ख़ुमैनी स्वयं कोई सैन्य जनरल नहीं थे, लेकिन उन्होंने युद्ध को एक वैचारिक जिहाद बना दिया। उनकी अपीलों में राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि इस्लाम, शहादत और इंकलाब की भावना थी। उन्होंने कहा, “हम न केवल ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं, हम इस्लाम की अस्मिता की रक्षा कर रहे हैं। “उन्होंने पारंपरिक सेना के साथ-साथ बसीज (स्वयंसेवक सेना) और सिपाह-ए-पासदारान (IRGC) को सक्रिय किया। लाखों नौजवान, मजदूर, छात्र, यहां तक कि महिलाएं भी इस युद्ध में किसी न किसी रूप में जुड़ गईं।

हालांकि युद्ध की शुरुआत में ईरान ने कई क्षेत्र गंवाए, लेकिन जल्द ही इमाम के नेतृत्व में देश ने युद्ध की दिशा मोड़ दी। 1982 में ईरानी सेना ने “ऑपरेशन बेतुल-मक़द्दस” के ज़रिए ख़ुर्रम शहर को मुक्त कराया। इस ऐतिहासिक विजय के बाद इमाम ख़ुमैनी ने कहा, ख़ुर्रम शहर को ख़ुदा ने आज़ाद कराया है।” यह वह वक्त था जब विश्व को समझ में आया कि यह युद्ध जल्दी ख़त्म नहीं होगा।

कूटनीति और वैश्विक मोर्चे पर इमाम ख़ुमैनी की सूझबूझ

इमाम ख़ुमैनी ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि वह अमेरिका, रूस या संयुक्त राष्ट्र के भरोसे नहीं बैठेंगे। उन्होंने “न पूर्व, न पश्चिम, केवल इस्लाम” के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने अरब देशों की सहायता से इराक़ द्वारा की जा रही ईरान की नाकेबंदी को आत्मनिर्भरता के माध्यम से तोड़ा। घरेलू हथियार निर्माण, खुद की ऊर्जा नीति, और सुन्नी, शिया-मुस्लिम राष्ट्रों से वैचारिक सहयोग की स्थापना उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था।

इमाम ख़ुमैनी ने शहादत (शहीदी) को युद्ध का हथियार बनाया। हज़ारों ईरानी नौजवान ‘शहीद होने’ की तम्मना में मोर्चे पर जाते थे। उन्होंने हुसैनी संघर्ष की भावना को आधुनिक युद्ध में ढाल दिया:”हर शहीद हमारे देश के लिए एक मशाल है।”इसीलिए यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं, आत्मबल और आस्था का युद्ध बन गया। इसने वैश्विक मीडिया और जनता के सामने ईरान को एक ‘अडिग राष्ट्र’ के रूप में स्थापित किया।

1988 में जब युद्ध आठ वर्ष चला और हज़ारों जानें जा चुकी थीं, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 598 को स्वीकार कर इमाम ख़ुमैनी ने युद्ध-विराम की घोषणा की। उन्होंने इसे “ज़हर का प्याला पीने” के समान बताया, लेकिन यह भी कहा: “अगर यह इस्लाम की भलाई में है, तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं।” यह कदम दिखाता है कि इमाम ख़ुमैनी केवल जज़्बाती नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे।

आयतुल्लाह खुमैनी और ईरान-अमेरिका संबंधों की हक़ीक़त

आज जब दुनिया ग़ाज़ा की मजलूम जनता पर हो रहे बर्बर अत्याचारों की गवाह बन रही है और अमेरिका खुले तौर पर इस अत्याचारी शासन (इज़रायल) की मदद कर रहा है, ऐसे समय में इमाम खुमैनी (रह.) के अमेरिका के साथ रिश्ते और बातचीत पर दिए गए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। यह दृष्टिकोण उस गहराई को उजागर करता है जिससे आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने अमेरिका को देखा और क्यों उन्होंने किसी भी ऐसे संबंध को ठुकरा दिया जो ईरानी जनता को ज़ुल्म और सत्ता के सामने झुकने पर मजबूर करे।

आयतुल्लाह ख़ुमैनी, अमेरिका के साथ संबंध को एक अत्याचारी और पीड़ित के बीच का रिश्ता मानते थे। उनके अनुसार, अमेरिका का उद्देश्य दोस्ती नहीं, बल्कि राष्ट्रों पर क़ब्ज़ा और उनके संसाधनों की लूटना है। उन्होंने कहा, “हम अमेरिका से संबंध क्या करें? यह रिश्ता एक मजलूम और एक ज़ालिम के बीच का है, एक लुटे हुए और एक लुटेरे के बीच का। वह साफ़ तौर पर कहते थे कि अमेरिका के साथ कोई भी रिश्ता ईरान के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वह केवल अपने मुनाफे और हमारे तेल पर नज़र रखता है:”उन्हें यहाँ बाज़ार चाहिए, वो आज भी हमारे तेल पर नज़र रखते हैं।”

उन्होंने अमेरिकी धमकियों को हमेशा ठुकराया और जनता को भरोसा दिलाया:

“जवान यकीन रखें, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वह सैन्य हस्तक्षेप के बारे में सोचता है तो वो ग़लती कर रहा है।”

आज जब अमेरिका ग़ाज़ा में नरसंहार करने वालों का समर्थन कर रहा है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी की बातें और नज़रिया रोशनी बनकर सामने आते हैं। अमेरिका का तथाकथित “अमेरिकी शांति” केवल जनता के अधिकारों की कुर्बानी और उसकी सत्ता को बनाए रखने का ज़रिया है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी अंत तक अमेरिका के सामने डटे रहे और अमेरिका के साथ किसी भी तरह के रिश्ते से उस वक़्त तक इनकार कर दिया था जब तक कि वह ज़ुल्म से बाज़ न आए। उन्होंने कहा था “हम अंत तक खड़े हैं, अमेरिका से रिश्ता तब तक नहीं होगा जब तक वो इंसान न बन जाए और ज़ुल्म छोड़ न दे।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): ये लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए IscPress उत्तरदायी नहीं है।